Una fecha para honrar, proteger y escuchar a quienes habitan la tierra desde tiempos inmemoriales

¿Qué se conmemora en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas?

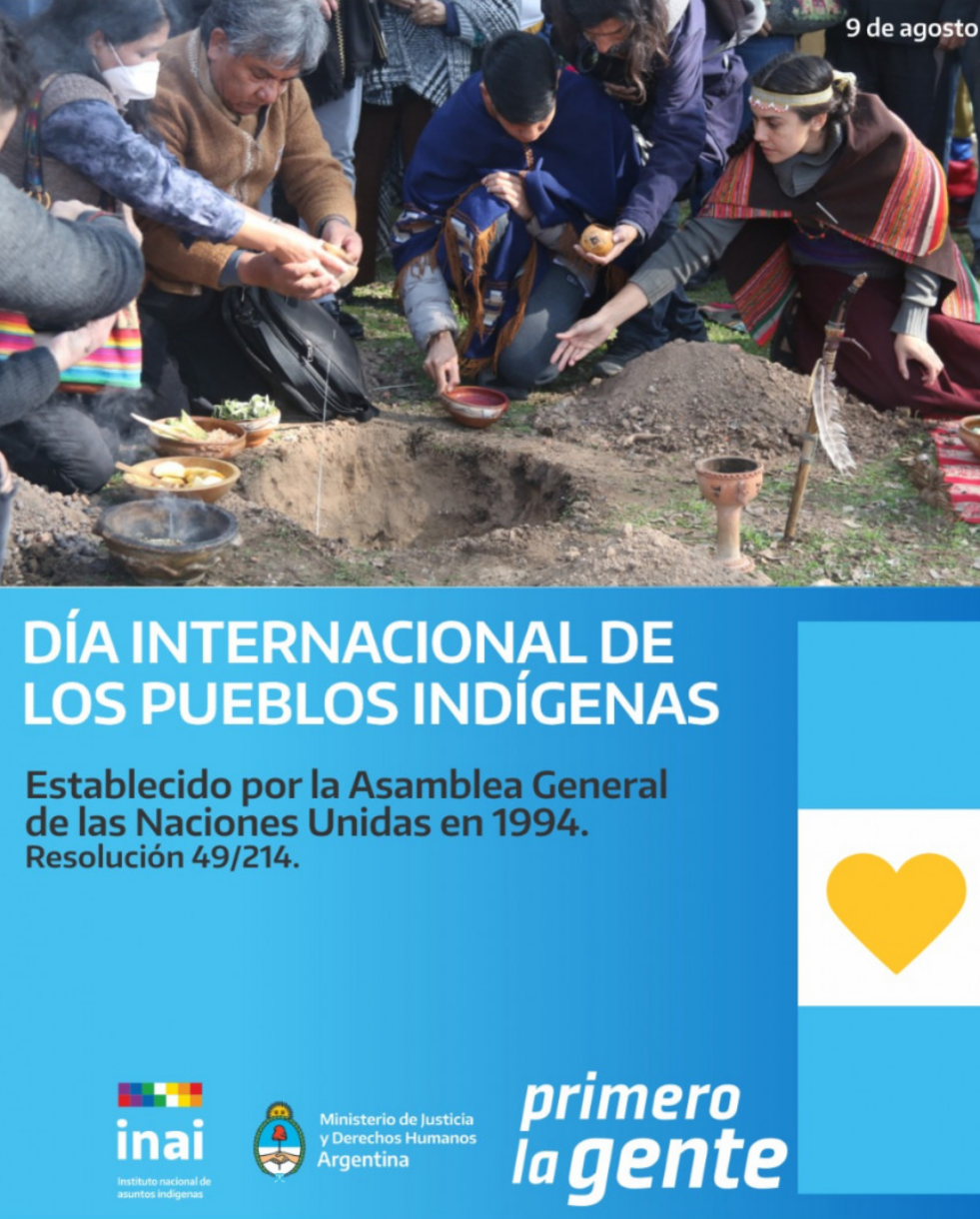

Buenos Aires, Argentina, 9 de agosto de 2025. Cada 9 de agosto, el mundo entero celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para visibilizar los derechos, saberes, culturas y luchas de más de 476 millones de personas pertenecientes a comunidades originarias en más de 90 países. Esta fecha no es simbólica: fue elegida en conmemoración de la primera sesión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas realizada en Ginebra en 1982.

En pleno siglo XXI, las comunidades indígenas enfrentan desafíos estructurales vinculados al acceso a la tierra, el derecho a su lengua y cultura, la participación política y, sobre todo, la protección de sus territorios frente al avance extractivista, el cambio climático y las violencias estatales y corporativas. Esta fecha busca, por tanto, no celebrar un pasado estático, sino reconocer una presencia viva y activa que sigue transformando el presente.

¿Cuál es el lema de este año?

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2025 pone el foco en este tema con el lema: «Pueblos Indígenas e IA: defendiendo sus derechos de cara al futuro».

cEn muchas comunidades, los y las jóvenes están recuperando prácticas agroecológicas, promoviendo el ecofeminismo indígena, usando redes sociales para denunciar injusticias y articulando espacios de educación intercultural.

En este sentido, la fecha también busca visibilizar los enormes obstáculos que enfrentan: desigualdad estructural, discriminación, criminalización, acceso limitado a educación, salud y oportunidades laborales, y la exclusión de los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, cada vez más jóvenes indígenas están creando puentes entre la tradición y la innovación, transformando las narrativas dominantes.

¿Cuántos pueblos indígenas existen y qué desafíos enfrentan?

Según datos del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas:

- Hay más de 5.000 pueblos indígenas en todo el mundo.

- Representan aproximadamente el 6,2 % de la población mundial.

- Ocupan o protegen alrededor del 80 % de la biodiversidad del planeta.

- Hablan más de 4.000 lenguas, muchas de ellas en peligro de extinción.

Sin embargo, constituyen el 15 % de la población más empobrecida del planeta.

Las causas de esta paradoja son múltiples y profundamente estructurales: despojo territorial, racismo institucionalizado, extractivismo, desplazamientos forzados, aculturación, desnutrición infantil, entre otros factores que derivan en violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los informes de organismos internacionales como la OIT (Convenio 169), el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o la propia FAO coinciden: donde hay extractivismo, hay comunidades indígenas afectadas. Minería, deforestación, grandes represas, proyectos de litio o petróleo suelen avanzar sobre territorios sin consulta previa ni consentimiento libre e informado, lo cual constituye una violación directa al derecho internacional.

El rol de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático

Uno de los puntos centrales de esta efeméride es reconocer el rol de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad y agentes climáticos. Las comunidades originarias han desarrollado durante siglos sistemas de manejo sostenible de los recursos naturales basados en el respeto a los ciclos de la naturaleza, la reciprocidad y la regeneración. Estas prácticas, lejos de ser obsoletas, hoy se consideran fundamentales para frenar el calentamiento global.

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), los territorios indígenas son más resilientes a los efectos del cambio climático debido a la diversidad de sus ecosistemas y la gestión colectiva de los bienes comunes. Esto demuestra que sin justicia ambiental no hay justicia indígena, y viceversa.

En América Latina, muchos pueblos originarios están en la primera línea de la defensa ambiental: los mapuche frente al fracking en Vaca Muerta; los pueblos qom y wichí resistiendo los desmontes en el Gran Chaco; los guaraní luchando contra los agrotóxicos; los pueblos amazónicos enfrentando la destrucción de la selva.

¿Qué sucede en la Argentina y la Patagonia?

Argentina reconoce en su Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, ese reconocimiento convive con prácticas sistemáticas de exclusión, racismo y criminalización. Organismos como el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) llevan adelante políticas de relevamiento territorial y apoyo a comunidades, pero con presupuestos reducidos, falta de articulación y escasa presencia en muchas provincias.

En la Patagonia, la situación de los pueblos mapuche-tehuelche ha sido particularmente conflictiva en los últimos años. A pesar de ser reconocidos como pueblos preexistentes, numerosas comunidades enfrentan desalojos, causas judiciales y represión por parte de fuerzas estatales. El caso de Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi o el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 siguen siendo heridas abiertas. Además, muchas comunidades siguen esperando la finalización del Relevamiento Territorial dispuesto por la Ley 26.160.

¿Qué podemos hacer desde nuestras comunidades?

Desde la sociedad civil, los medios de comunicación, las escuelas, los gobiernos locales y cada ciudadano, hay múltiples formas de contribuir al respeto y la promoción de los derechos indígenas:

- Educarse sobre la historia real de los pueblos originarios.

- Promover la educación intercultural bilingüe.

- Participar de ferias, charlas o talleres organizados por comunidades indígenas.

- Apoyar emprendimientos comunitarios, productos locales y artesanías.

- Denunciar públicamente los actos de discriminación o racismo estructural.

- Exigir a los gobiernos que cumplan con los tratados internacionales.

- Visibilizar las voces indígenas en los medios, redes sociales y ámbitos académicos.

Porque el cambio comienza también por escuchar sin prejuicios, por reconocer la deuda histórica y por caminar hacia un futuro en el que la diversidad cultural no sea motivo de violencia, sino de orgullo colectivo.

Andrés Nievas

Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.